Fino all’ultimo quarto del XIX secolo il Ferrarese era dominato dalle acque. Circondato da fiumi importanti (Po, Reno, Panaro), da zone di ristagno idrico delle acque dolci piovane e di scolo (valli di Burana, di Ambrogio, valli argentane, valli Gallare e Volta, valli di Marrara…), da lagune salate e salmastre (valli di Comacchio, valle del Mezzano, Giralda, di Volano…). Le lagune comacchiesi erano da secoli interessate alla pesca delle anguille, cefali, passere e latterini, attività dominante che dava lavoro agli abitanti di Comacchio ma che coinvolgeva anche le altre località rivierasche (Ostellato, Lagosanto, Mesola, Argenta). Si pensi che secondo il catasto del 1835 le valli dolci si estendevano su 42.876 ettari mentre le valli salse da pesca si sviluppavano su 53.785 ettari nell’oriente ferrarese. La superficie occupata dall’acqua superava dunque in estensione quella destinata all’agricoltura (84.577 ettari).

Anche il fiume Po e le parti più profonde delle valli di acqua dolce fornivano però importanti risorse alimentari alle popolazioni. L’anguilla era pesce che viveva anche nelle acque dolci di fiumi e canali e dunque era oggetto di cattura. Ma ad essa si accompagnava una vasta schiera di pesci che rifornivano i mercati locali o davano alimento alla popolazione più povera: lucci, tinche, carpe, cavedani e ciprinidi minori, gamberi di acqua dolce erano pescati con reti a tramaglio, bilancelle, bilancioni, lenze con ami, trappole varie di rete, di vimini e di canne, guadini… La palude offriva nei mesi estivi una grande quantità di rane, la cui cattura era svolta spesso da professionisti (i ranari) che le vendevano spellate e pronte all’uso, offrendole anche in forma ambulante a Ferrara e nei centri abitati. Le acque dolci della provincia ferrarese conobbero tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo la diffusione di specie ittiche non autoctone. In primo luogo alcune specie americane, come il pesce-gatto (Ameiurus melas) e il persico-sole (Lepomis gibbosus), specie molto prolifiche che si diffusero rapidamente nei canali di bonifica, nei vari rami del Po e nei maceri da canapa, entrando nell’uso alimentare dei contadini ferraresi ma anche in competizione distruttiva con l’ittiofauna autoctona. Da ultimo si diffuse un piccolo pesce di origine americana, la gambusia (Gambusia affinis) introdotta nelle zone paludose dell’Europa per la sua voracità verso le larve di zanzara e quindi in funzione antimalarica, ma con effetti dannosi per l’ecosistema originario.

Ma il Po aveva da secoli una risorsa pregiata, oggetto di pesca professionale specializzata: lo storione. Questo pesce di grandi dimensioni, che risaliva il fiume Po dal mare tra febbraio e giugno per riprodursi, veniva catturato con grandi reti, lunghe fino a 70 e alte 4 metri, soprattutto nel tratto di fiume fra Occhiobello e Stellata-Ficarolo e le sue carni pregiate erano commerciate anche a lunga distanza. Partecipavano tradizionalmente alla pesca circa 40 barche che discendevano il fiume in favore di corrente a due a due e ogni coppia eseguiva in un giorno due mani, risalendo ogni volta il fiume fino al punto dove attendeva il suo turno. Fino alla metà del ’900 a Ferrara e a Stellata si lavoravano anche le uova, per la produzione di caviale.

Più lento fu l’avvio dell’attività di pesca marittima, pur essendo l’alto Adriatico e soprattutto le foci del Po e dell’Adige zone ricche di pesce. La pesca tradizionale di mare conosceva la forma più semplice, la pesca a tratta, svolta da un’imbarcazione che trainava una rete al largo nei bassi fondali lasciando un capo sulla riva e compiendo un cerchio affidava alle braccia dei pescatori il compito di trascinare a riva l’intera rete. Lentamente avevano preso forza anche le attività di pesca al largo con imbarcazioni (lance, bragozzi…) concentrandosi nei due porti pescherecci di Magnavacca (oggi Porto Garibaldi) e di Goro. La pesca di mare poteva diffondersi soprattutto per la cattura di pesce da salagione (sardine, alici, cefali, sgombri…) dato che la diffusione e l’uso di pesce fresco erano vincolati alle distanze da percorrere per raggiungere i centri di consumo e alla disponibilità di refrigerazione del pescato. Già dai primi decenni dell’800 si ha notizia della presenza di conserve per il pesce a Goro, cioè di pozzi nei quali venivano accumulati la neve e il ghiaccio da usare nei mesi della pesca per il mantenimento del pescato fresco.

Tra i prodotti della pesca delle valli salse primeggiavano per quantità e qualità i pesci delle Valli di Comacchio che «superano tutte le altre [valli] in fecondità, ridotte come sono a perfetta coltivazione. Sono abbastanza noti gli squisiti suoi pesci, salati e marinati» (Prospetto Statistico del Dipartimento del Basso Po, 1807).

La pesca nelle valli di Comacchio e la manifattura dei pesci proseguirono presso che immutate fino alla grande svolta necessitata dalle bonifiche idrauliche succedutesi nel Novecento, che hanno ridotto l’immensa distesa delle valli a poco più di 10.000 ettari. Anche la “coltivazione dell’acqua” continuava come sempre: le pagine nelle quali Jean-Jacques Coste (1855) e Ludwig Jacoby (1880) traducevano la loro meraviglia nel vedere che l’ingegnosità dei comacchiesi aveva fatto delle valli un apparecchio idraulico perfetto e una “fabbrica” di prodotti alimentari, non si discostano molto dagli scritti di Francesco Bonaveri (1761) e dai racconti dei viaggiatori tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, impressionati dall’abbondanza delle pesche e dai metodi di lavorazione, esprimendo meraviglia per la singolarità di Comacchio, «sprofondata quasi interamente in una laguna» (François-Jacques Deseine, 1699). Un’immagine, questa, nella quale si legge la stretta compenetrazione tra l’assetto urbano della città, l’acqua delle valli e la conduzione dello Stabilimento, dalla coltivazione della laguna alla commercializzazione del prodotto, all’organizzazione tecnico-amministrativa: un “luogo totale”.

La stagione della pesca continua ad aprirsi all’approssimarsi dell’autunno e dura tre mesi, da settembre a novembre; si fa solamente nello scuro di luna e soltanto quando il vento sconvolge la laguna e il vicino mare. Comacchio è, infatti, il luogo dove abitan le genti disiose / che ’l mar si turbi e sieno i venti atroci (Orlando furioso, III, 41) e manifesta questo desiderio nell’invocazione rivolta alla Madonna del Popolo, la protettrice dello Stabilimento: Vergine Santa… / Fa che sul mare infuriando, il vento / Turbi la calma del ceruleo piano [le valli], / Onde nel sen palustre il muto armento [il pesce] / Entri, e uscir speri invano… (Montanari, 1820). Si apre con l’irrompere delle acque del mare, non più frenate da barriere, nelle valli. Passano attraverso le pareti permeabili dei lavorieri e risvegliano l’istinto migratorio del pesce che comincia a risalire la corrente ad ogni flusso di marea. Di certo arriverebbe all’Adriatico, se non finisse nel lavoriero, ove resta prigioniero e da dove lo levano i vallanti.

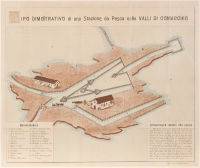

La pesca non è che la estrazione delle anguille e dei cefali dal “cuore” della valle: il lavoriero, un artificio di canne così intricato che Torquato Tasso (Gerusalemme Liberata, VII, 46) lo rassomiglia al labirintico castello di Armida; un vero e proprio strumento di ingegneria. La tradizione comacchiese ama attribuirne la felice invenzione, che risalirebbe al XIII o al XIV secolo, a un concittadino della famiglia Guidi, la quale ne ostenta la paternità nella propria arma. Siamo dubbiosi di questa paternità, ma è probabile che Guidi abbia adottato accorgimenti che hanno reso più efficiente la trappola, perché di essa troviamo cenno in molti documenti e nella Naturalis historia di Plinio il Vecchio che, narrando della grande quantità di anguille che venivano pescate nel fiume Mincio o nel lago di Garda, racconta che la cattura avveniva con «cancelli artificiali di canne». E il lavoriero delle valli non è che un insieme di «cancelli artificiali di canne» articolati nello sbarramento costruito nello spazio allargato ove il canale marino, proveniente dal mare, si raccorda alle covole, i canaletti che si protendono nella laguna con l’ufficio di smaltire prontamente l’acqua di flusso. È in questa costruzione di pareti verticali di doppio o triplo stato di grisole in canna infisse nel fondo e sostenute da pali e pertiche (pareti che formano una successione di recinti angolari con l’apertura verso la covola e la punta verso il mare) che il pesce, entrato per un’apertura lasciata ad arte, termina la sua fuga.

Quanti sono i lavorieri? Il loro numero varia secondo la disciplina idraulica adottata in un determinato periodo. Un inventario redatto all’indomani della prima guerra mondiale, ad esempio, ne elenca 44 in una superficie totale di circa 40.000 ettari di valle, difformemente orientati nelle diverse stazioni di pesca le quali, minori o maggiori secondo l’estensione del bacino cui presiedevano, ne contavano uno o più eguali o disuguali per dimensione o per la rilevanza data a questa o a quella sezione (la baldresca, il colauro, l’otela, la cogollara…) in cui il manufatto si articola.

Ne contano tre le stazioni di Valle Bosco (uno grande e due piccoli, detti il Portadentro della Madonna e il Portadentro della casa); di Valle Caldirolo (il lavoriero grande, il Sebenico a levante e lo Zavelea a ponente); di Valle Coccalino (il Cona, grande, e due piccoli: Verdone e Coccalino); di Valle Ussarola (Canale, Porta, Campazzo). Ne contano due le stazioni di Valle Agosta (Dazio e Scola); di Valle Campo (Marano e Arfosso); di Valle Fosecchie e di Valle Lepri (in entrambe uno a tramontana, l’altro a mezzodì, rispetto alla casa); di Valle Fossa di Porto (lavoriero Grande e Carpanè); di Valle Fosse (detti del Vaso e Scola); di Valle Guagnino (il lavoriero di San Tomaso a levante, il San Francesco a mezzodì); di Valle Paisolo (detti del Dazio e di Gurone); di Valle Pegoraro (uno grande e uno piccolo detto d’Ostro); di Valle Tia-Pedica o Pega (Tersoni e Conetta); di Valle Santa Maria (lavoriero grande a sud, il piccolo, Sebenico, a nord); di Valle Serilla (della Tabarra e del Vaso). Ne troviamo uno solo in ciascuna delle valli Cappuccini, Fattibello, Isola, Ponti, San Carlo, Trebba (in corso di soppressione o soppressi per la bonifica idraulica del primo dopoguerra), Rillo e Spavola.

Infine uno sguardo allo stato delle pesche annuali di anguille e cefali nello Stabilimento delle Valli di Comacchio dal 1798 al chiudersi dell’800. I dati documentano l’alterno avvicendarsi di anni “favorevoli” e non nella conduzione dello stabilimento. Eccone alcuni:

|

anno |

chilogrammi |

|

1798 |

89.168 |

|

1809 |

1.289.821 |

|

1820 |

953.941 |

|

1824 |

1.245.163 |

|

1825 |

487.977 |

|

1826 |

217.815 |

|

1855 |

319.252 |

|

1872 |

1.338.475 |

|

1893 |

30.060 |

|

1898 |

444.233 |

Le pesche del 1826 e del 1893 segnano gli anni peggiori, a causa di una straordinaria mortalità di pesce provocata dall’eccessiva salsedine dell’acqua, determinata dall’assenza di piovosità per un lungo periodo, insieme al mancato afflusso dell’acqua dal mare e dal Po. La mortalità prolungò i suoi tragici effetti per più anni a venire.

Come la pesca anche la manifattura dei pesci (la loro lavorazione per favorirne la conservazione) prosegue quasi immutata nei secoli; gode, forse, di una maggior celebrità, tanto da poter ritenere che la notorietà di Comacchio sia in gran parte ad essa affidata, in particolare alla marinatura. In passato godette di una certa rinomanza la salagione seguita dall’essicazione; costituiva un prodotto prelibato, oggi affidato soltanto all’esperienza e soprattutto alla buona volontà di pochi, data l’elaborata lavorazione che richiede. Lo ricorda Teofilo Folengo (1491-1544) che nel Baldus (II.117) mette le anguille salate (mioramentos salatos; mioramentos = miramento: anguilla stupenda, da ammirarsi per la grandezza) tra le peculiarità di Comacchio. La marinatura – forse frutto delle trasformazioni di una salsa di pesci marinati di largo consumo in età romana e alto medievale – fin quasi alla fine dell’Ottocento era condotta in regime di privativa dai fabbricatori: una forte corporazione protetta da ferree disposizioni che proibivano, sotto la comminatoria di pene severe, di poter fabbricare fuori di Comacchio. Il divieto continuò anche quando ai fabbricatori (21 nel 1853) subentrò il concentramento in una sola mano e in un sol luogo della manifattura dei pesci nel 1888, allorché l’affittuario delle valli Luigi Bellini (1884-1890) fece costruire nelle pertinenze del suo palazzo, in prossimità del Trepponti, un «grandioso stabilimento per la marinatura dell’anguilla», che rimase fino al 1904 la “Fabbrica delle Valli di Comacchio”.

Dell’industria della marinatura nei secoli ricordiamo il dono portato dalla delegazione che nell’inverno del 1814 Comacchio inviò a Vienna, dove le potenze vincitrici erano riunite a congresso per dare un nuovo assetto all’Europa dopo la bufera napoleonica. Per ingraziarsi i potenti del tempo, nel timore che venisse dichiarato nullo l’acquisto delle valli dalla Repubblica Francese (7 luglio 1797), la delegazione portò in omaggio 12 zangolini (barili) di pesce marinato da imbandire sulle tavole del castello di Schönbrunn, 8 per l’imperatore d’Austria e 4 per il gran cancelliere austriaco, il principe di Metternich. Dopo l’Unità va ricordato il dono di pesce marinato che ogni anno Giuseppe Garibaldi riceveva a Natale dal suo “angelo salvatore”, il comacchiese Gioacchino Bonnet.

E cosa potevano recare di più caro e di più vero se non il frutto emblematico delle fatiche e delle speranze di una comunità che aveva osato addirittura coltivare l’acqua?

Bibliografia

Giuseppe Ignazio Montanari, Ode, in Rime di autori diversi in lode di S. Maria in Aula Regia Protettrice Sovrana di Comacchio…, Rimino per Mansoner e Grandi, s.d. [ma 1820], vv. 29-32, pp. 129-130; Jean-Jacques Coste, Industria della laguna di Comacchio, da Voyage d’exploration sur le littoral de la France et de l’Italie, Paris, Imprimerie Impériale, 1855-1861 (rist. anast. Bologna, Forni, 1989); Giacinto Samaritani, Provvedimenti necessari nella laguna di Comacchio. Memoria letta al Congresso Interregionale di Pesca ed Acquicoltura (Venezia, settembre 1899), Venezia, Stab. Tip. Visentini Federico, 1899; “Capoccia grossa!”. Lo storione del Po fra immaginario e cultura materiale, a cura di Roberto Roda, «Quaderni del Centro Etnografico Ferrarese», 31, 1991; Gianni Persanti, Aniello Zamboni, Il lavori di valle: un progetto museografico a Comacchio, in Etnografie intorno al Polesine in età moderna e contemporanea, a cura di Giuseppe Giacobello, Rovigo, Minelliana, 2003.